昨日の4月3日は初代天皇の神武天皇が崩御した日。

神武天皇が祀られている橿原神宮(奈良県)では、神武天皇祭が執り行われます。

神武天皇が即位したとされる年を元年とする日本の紀年法が「皇紀」であり、キリスト紀元よりも660年も前。

昭和15年に行われた紀元2600年式典では、全国11万もの神社において大祭が行われ、展覧会、体育大会など様々な記念行事が外地を含む全国各地で催されたといいます。

今年は皇紀2681年であり、皇紀2700年祭まであと19年。

その時の私の年齢が82歳ですが、五体満足でお祝いしたいものだと、ふと思いました!

橿原神宮HPより

橿原神宮HPより

2021_04/04

今年は皇紀2681年

2021_02/08

靖国神社「オンライン祈願」

靖国神社崇敬会の会員になっているので定期的に会員誌が送られてきます。

先日送られて来た中に「靖国神社オンライン対応のご案内」というチラシが入っていました。

「オンラインご祈願」と書かれてあったので、在宅に居ながら「ご祈願」ができるのかなと思ったのですが、下記に書いた「祈願の種類」を選択し、「祈願料」を選択すれば2週間後に神札(木札)が送られてくるということと、お守りや書籍等がネット注文できるようになったという内容でした。

全国をみれば既に取り組んでいるところはあるのでしょうね。

伊勢神宮はどうなのかと、ホームページを確認しましたがオンライン対応はなさそうでした。

祈願の種類

国家安泰・家内安全、神恩感謝、厄除、万国平和、疫病退散、合格、交通安全、病気平癒、学業成就、

身体健全、安産、心願成就

祈願料

5000円(木札小)、10,000円(名入木札中)20,000円(名入木札大)、50,000円(名入木札特大)

靖国神社 オンライン対応

靖国神社 オンライン対応

2021_01/28

達磨寺の主祭神は北斗七星でした!

祀られているのは北斗七星を神格化した北辰鎮宅霊符尊(ほくしんちんたくれいふそん)。

達磨寺は前橋城(現在は群馬県庁)の裏鬼門(南西)を護る寺として1697年開創。

通常お堂は南向きや東向きが多いが、達磨寺の正面は北だそうです。

なるほど・・・。

以下達磨寺HPより・・・・・・・

達磨寺の霊符(本堂)には北斗星を神格化した、北辰鎮宅霊符尊(ほくしんちんたくれいふそん)霊符尊をお祀りします。

北辰鎮宅霊符は天神地神、日月じつげつ星辰せいしんの総帥として過去・現在・未来三世の運勢を支配し、吉凶禍福・家相方位を司る霊神で、善星(よいこと)を招来して幸福を守護し、悪星(悪いこと)を除いて悪事災難を消滅する大威徳を具えています。

達磨寺は前橋城(現在の群馬県庁)から見て南西に鎮座しており、前橋城の裏鬼門を守護する寺として創建されました。通常お堂は南向きや東向きに建てられることが多いですが、達磨寺は北極星(北)を向いています。

関東隋一の方位除・八方除の祈願所として信仰されています。

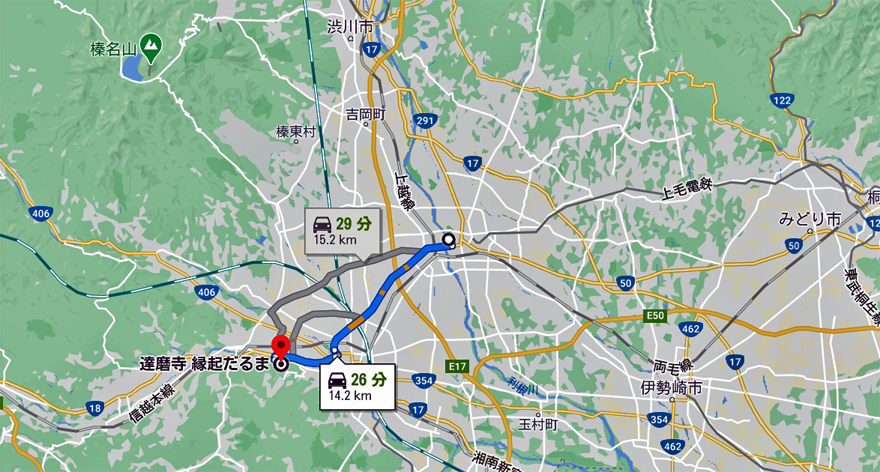

群馬県庁と達磨寺

群馬県庁と達磨寺

2021_01/25

縁起達磨から分かったこと!

縁起だるまのことをネット検索していたら下記のことが分かりました。

なるほどねぇ!!

調べれば調べるほど、興味が沸いてきます!

室町時代末期より、碓氷川(群馬県高崎市)のほとりに厄除・子授け・縁結びにご利益のある観音様を祀るお堂があった。

延宝八年(1680)一了居士行者が霊夢によって訪れ、信心を凝らして一刀三礼、達磨大師の座像を彫り上げ観音堂にお祀りした。この噂は「達磨出現の霊地・少林山」として近隣に広まった。

当時、前橋藩第4代藩主酒井忠清(4代将軍・徳川家綱時に大老)は前橋城の裏鬼門を護る寺として、元禄十年(1697)少林山達磨寺(曹洞宗寿昌派)を開創。享保十一年(1726)水戸徳川家から永世の祈願所とされる。

縁起だるまの始まり

今から200年ほど前、天明3年に浅間山の大噴火があったり天変地異が多く起こり、大飢饉となる。

この惨状を見かね、生活の苦しかった付近の農民救済のため9代目の住職東嶽(とうがく)和尚は、開山心越(しんえつ)禅師の画かれた「一筆達磨坐禅像」をもとに木型を彫り、張り子のだるまの作り方を伝授した。

そして正月七草大祭の縁日に掛け声勇ましく売られるようになったのが縁起だるまの始まり。

達磨寺HPより

達磨寺HPより

2021_01/20

福だるま・・「無病息災」

静岡浅間神社で福だるまを購入。

会社に置く場合は「商売繁盛」が定番だと思いますが、コロナ禍にあるので「無病息災」を祈願しました。

無病息災「病気に罹ることなく健康である」

1年健康で過ごせますように・・・・!

だるまの高さは40cmあり、近くでみると大きく感じますが、広い事務所に置くと小さく見えます。

静岡浅間神社 福だるま

静岡浅間神社 福だるま

2021_01/14

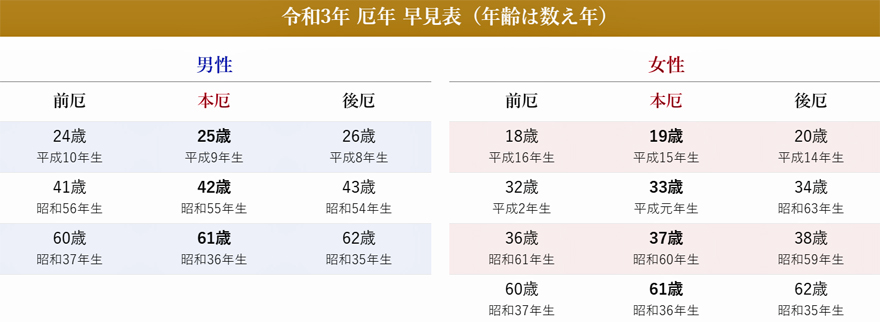

本厄と八方塞がり

本年度に「本厄」と「八方塞がり」になる社員が19名いるので、静岡浅間神社の「厄除け」のお守りを配布しました。

ちなみに私が昨年は「八方ふさがり」でした。

1年間、無事に過ごすことができますように!

以下、ネットより、

「厄年」

厄災が多く降りかかるとされる年齢で、平安時代にはすでに存在し根強く信じられている風習。

「八方塞がり」

吉凶が激しく、一度悪い方に向かうと、よくないことが立て続けにおきる年のため、慎重な行動をしたほうが良いとされている。(9年に一度巡ってくる)

厄年早見表

厄年早見表

2021_01/05

神や仏に信頼されるためには!

仕事や私生活において報告・連絡・相談をする人は信頼されますが、

お願い事ばかりする人は信頼されません。

そういう人には「この人はもっと苦労したほうがいいな!」と思うもの。

神や仏が、

「報告・連絡・誓い事を言う人」と「お願い事しか言わない人」

では、果たしてどちらに応援してくれるのでしょうか?

やっぱり、お願いごとばかりする人には「苦労させたほうがいいな」と思うのではないでしょうか?

写真は秋葉山本宮秋葉神社

秋葉山本宮秋葉神社

秋葉山本宮秋葉神社