能や歌舞伎の名前はよく耳にしますが、その歴史について深く考えたことはありませんでした。

調べてみると、能は今から約1300年前に中国から日本へ伝わり、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった天下人たちに愛され、武家の教養として発展してきた伝統芸能だそうです。

おそらく当時は、身分の高い人しか観られない格式の高い芸能だったのでしょう。

それに対して歌舞伎は1603年に始まり、庶民が楽しむために広まっていったもの。

歴史の長さで見ると、能のほうが圧倒的に古い伝統を持っています。

東京2020オリンピックの開会式・閉会式で、歌舞伎役者ではなく能楽師の野村萬斎さんがクリエイティブメンバーに選ばれた理由にも、改めて納得がいきました。

能と歌舞伎

能と歌舞伎

高知市 桂浜

高知市 桂浜

ある日の空模様

ある日の空模様 NHK・BSプレミアム 大河ドラマアンコール「太平記」

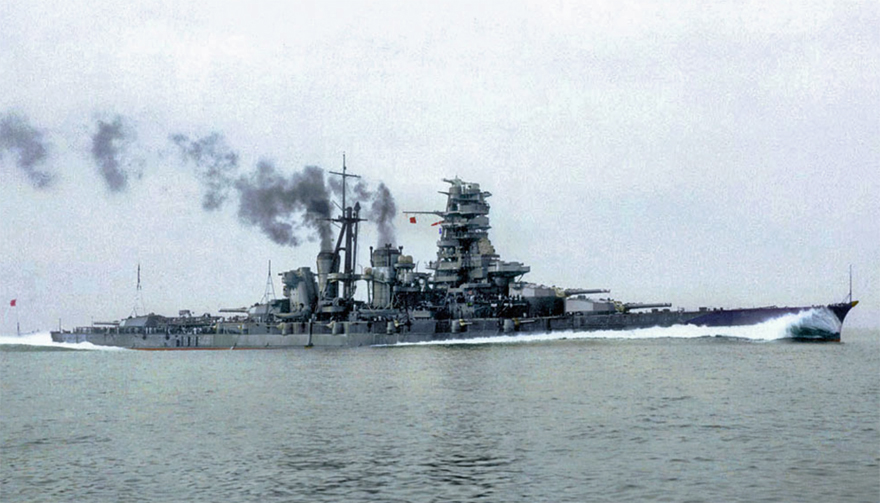

NHK・BSプレミアム 大河ドラマアンコール「太平記」 巡洋戦艦→戦艦 「金剛」

巡洋戦艦→戦艦 「金剛」 徳川忠長(2代将軍秀忠の三男・家康の孫)

徳川忠長(2代将軍秀忠の三男・家康の孫)