草薙神社

草薙神社2019_05/02

三種の神器の一つ「草薙の剣」

草薙神社

草薙神社2019_04/29

駿河の国を230年も統治していた今川家!

地元の歴史を調べれば調べるほど、おもしろくなってきます。

皆さまの地元でも調べれば色んな発見があるのではないでしょうか?

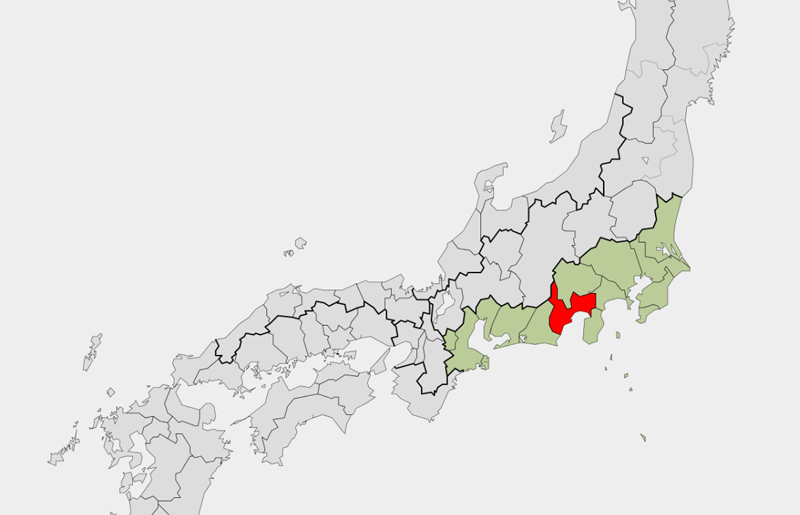

下記の赤色部が駿河国、うす緑が東海道

駿河国

駿河国

2019_04/28

東京の銀座は静岡市葵区の「両替町」が由来!

銀座とは、江戸幕府により設立された銀貨幣を作る役所のこと。

両替町には金銀を売買する両替屋がたくさんあった。

銀座は1601年に京都伏見に創設後、1606年に駿府(静岡市)両替町に移設後に1612年に江戸に移転し、町名が新両替町となる。

駿府でも銀貨を作っている場所ということで、両替町と銀座と2つの名前で呼ばれていた。

江戸でも新両替町と銀座と2つの名前で呼ばれていたが銀座のほうがわかりやすいので通称名が町名になったそうです。

なるほどねぇ~!

満73歳で亡くなった家康は幼年期、中年期、晩年期と合計25年前後も駿府にいたんですよ!

東京都銀座地区

東京都銀座地区

2019_03/27

西郷隆盛と山岡鉄舟の会見の地

昨日静岡市ペガサート(静岡駅から徒歩10分)で本年度最終の会社説明会を開催。

実はこの地域は歴史を変えた場所でもあるんです。

明治維新の際に江戸で西郷隆盛と勝海舟の話し合いによって無血開城したことは誰でも知っていることですが、

話し合いの前に勝海舟の命を帯びた山岡鉄舟が西郷隆盛と会見した場所が、ここ静岡市だと言うことはあまり知られていません。

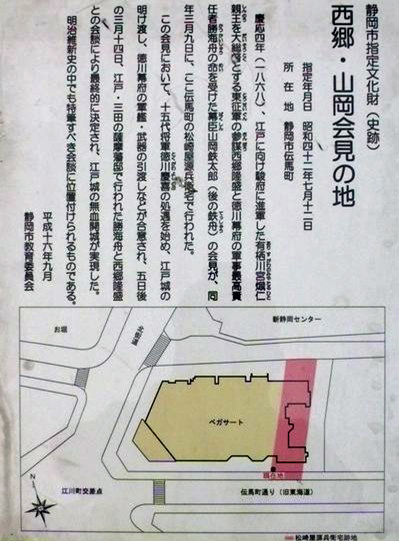

静岡市指定文化財(史跡)「西郷・山岡会見の地」

慶応4年(1868年)2月12日、慶喜が江戸城を出て上野・寛永寺で謹慎した直後に追討軍が江戸に到着した。

官軍の江戸総攻撃は目前に迫り、一部では慶喜の処刑と大江戸大決戦がささやかれた。そんな重苦しい空気のなかで、勝らは大きな賭けに出た。

勝は山岡鉄太郎(鉄舟)を使者として官軍参謀の西郷隆盛のいる静岡市に派遣し、江戸城無血開城と慶喜の助命嘆願の予備交渉に当たらせた。

山岡は江戸から静岡まで官軍兵士の居並ぶなか、「朝敵徳川慶喜の家来、山岡鉄太郎、大総督府に参る」とさけびつつ、早馬を走らせた。

東海道を疾走する山岡の早馬の図は有名な錦絵となっている。

山岡は西郷の宿舎だった伝馬町の松崎屋源丘衛方を訪ね、3月9日、西郷・山岡の会見が実現した。

両者は一面識もなかったが、互いに胸襟を開いて折衝した。

その結果を、西郷から駿府城代屋敷を御座所としして静岡に滞在していた熾仁親王に伺いを立てると、宮から七ヶ条の内輪書を得た。

最終的には14日、江戸での西郷と勝の会見で決着するのだが、実質的な交渉は静岡会見で行われ、江戸の会見はセレモニーにすぎない。

歴史の転換期で静岡は重要な舞台となっていたのです(文責・・黒澤 脩)

写真の赤色が会見の地で黄色が会社説明会を開催した静岡ペガサート

静岡市指定文化財(史跡)「西郷・山岡会見の地」

静岡市指定文化財(史跡)「西郷・山岡会見の地」

2018_10/20

東京都千代田区「紀尾井町」の由来!

先日、都内にあるホテルニューオオタニで政府系銀行主催の全国総会に出席したのですが、

四ツ谷駅からホテルに向かう途中の「尾張名古屋藩屋敷跡」の石碑に興味深いことが書かれてありました。

要約すると、尾張徳川家屋敷(現上智大学)の隣に井伊直弼家屋敷(現ホテルニューオオタニ)が、その隣に紀伊徳川家屋敷(元グランドプリンスホテル赤坂)があり、明治5年にそれぞれの頭文字をとって紀尾井町となったと。

「なるほどねぇ・・・!」

尾張名古屋藩徳川家屋敷跡

この一帯は、江戸時代には尾張名古屋藩徳川家の麹町低がありました。寛永14年(1637)に拝領してから、藩主や世嗣が一時的に居住するなど様々な使われ方をしました。

尾張徳川家は、徳川家康に始まる家で、紀州家(十男頼宣)、水戸家(十一男頼房)と共に、御三家と称され、義直が年長で知行高も多かったため、御三家筆頭となり大名の最高位に位置しました。

義直は、慶長8年(1603)甲斐府中藩主、ついで慶長12年(1607)尾張清洲藩主を経て、後に名古屋藩主となり、尾張一国と木曽の山林を領地としました。尾張徳川家は以後、加増を重ねた結果、石高はほぼ61万9500石となり、16代にわたって明治維新まで続きました。

明示5年、この地域は紀伊徳川家・尾張徳川家・井伊家の頭文字を合わせて、「紀尾井町」になりました。

千代田区環境協会HPより

千代田区環境協会HPより

2018_08/21

西郷どん!

西郷どんを毎週楽しみにみています。

今までNHK大河ドラマにこんなにはまったのは初めてのことです。

歴史上の人物で知らない人はいないし、誰からも愛される人柄。

ドラマの中で訳の分からない横文字言葉を叫んでいるシーンが出てきます。

8月19日に放映された第31話「龍馬との約束」、最後のシーンで西郷どんが「チェストォォ!」と叫んでいました。

ネットで調べると薩摩の方言で、掛け声の一種で「強くいくぞ〜」と自分を鼓舞する時に使う叫び声。

戦が始まる前に自陣で「チェストォォ!」と気合を入れる。

「それ、ゆけ」という心の底からの叫び声だと。

なるほどねぇ〜!

我々も気合をいれて日々過ごして行こうじゃぁじゃぁありませんか!

「チェストォォ!」

西郷どん

西郷どん

2018_08/08

「能」と「歌舞伎」

写真は今朝の静岡市内の朝焼け!

今朝の静岡市内の朝焼け

今朝の静岡市内の朝焼け