2007年7月、自宅前で撮影した「迎え火」の写真。

7月15日にブログにupしました。

2010年に「Naohisa Okamoto」さんという方から、「友人が『迎え火』という歌を作ってYouTubeにupするのですが、最後のシーンにぴったりなので写真を使わせてください」

という連絡がありました。

「もちろんOK!」

下記の「迎え火」は2.6万回も視聴されています。

お時間のある方は是非ともお聞きください。(4分)

「心にしみる歌『迎え火』浅田 直・脇真珠」

暮れなずむ空

気の早い星一つ瞬(またたく)く光

手のひらに載せる

夏の宵(よい)灯(とも)す

小さな灯(ともしび)一つちらちら赤く

燃える道しるべ

浮かぶ優しい笑顔そっと抱きしめ

想い想い想い祈り祈り祈るよ

どうかどうかあなたが迷わずに

私の元へ帰りつくようにと

どうかどうかあなたが迷わずに

私の元へ帰りつくようにと

滲(にじ)んだ星の

幾つか添えたのか涙の粒指先で拾う

夏の宵(よい)灯(とも)す

小さな灯(ともしび)一つちらちら赤く

燃える道しるべ

空に消える煙見送りながら

想い想い想い祈り祈り祈った

どうかどうかあなたが行く旅の

道が穏やかでありますよにと

どうかどうかあなたが迷わずに

私の元へ帰りつくようにと

私の元へ帰りつくようにと

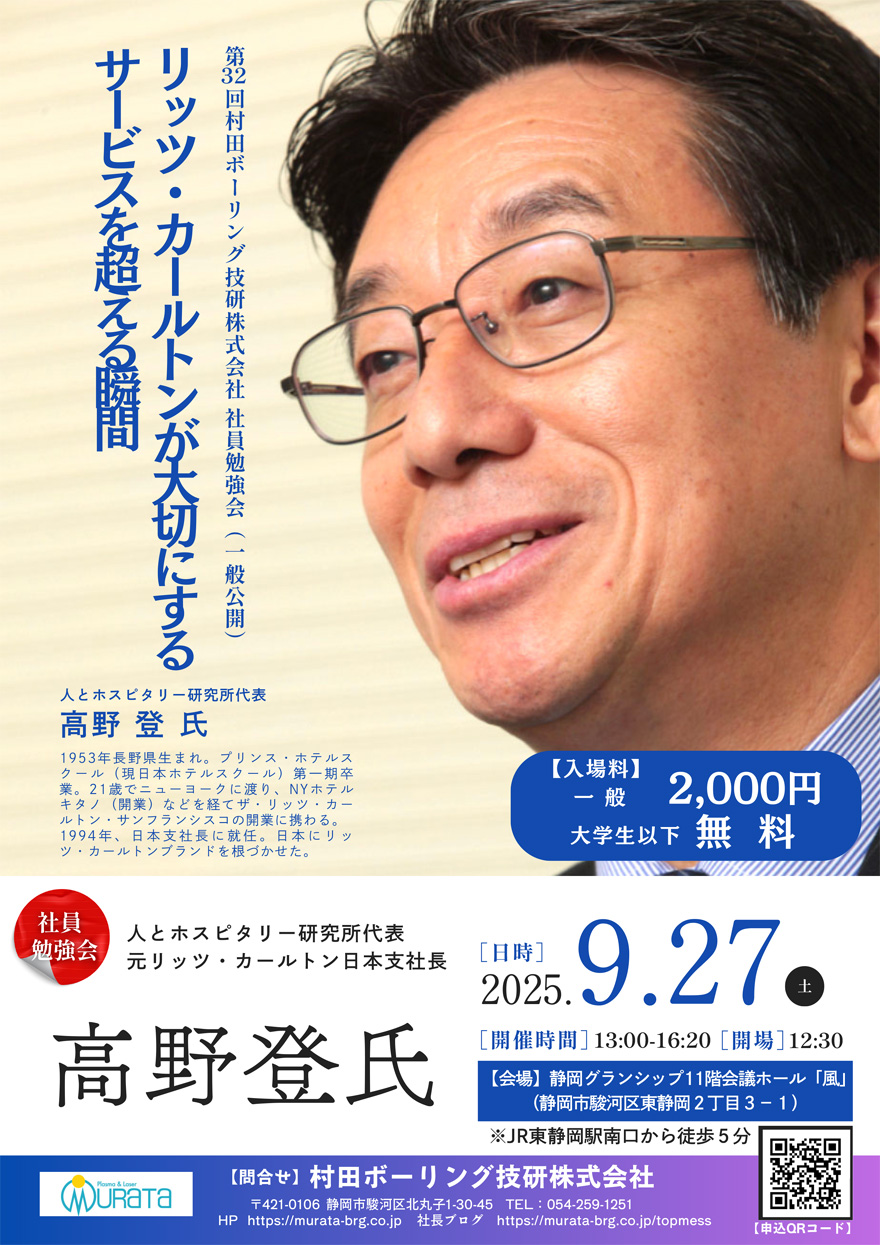

高野登氏 講演会

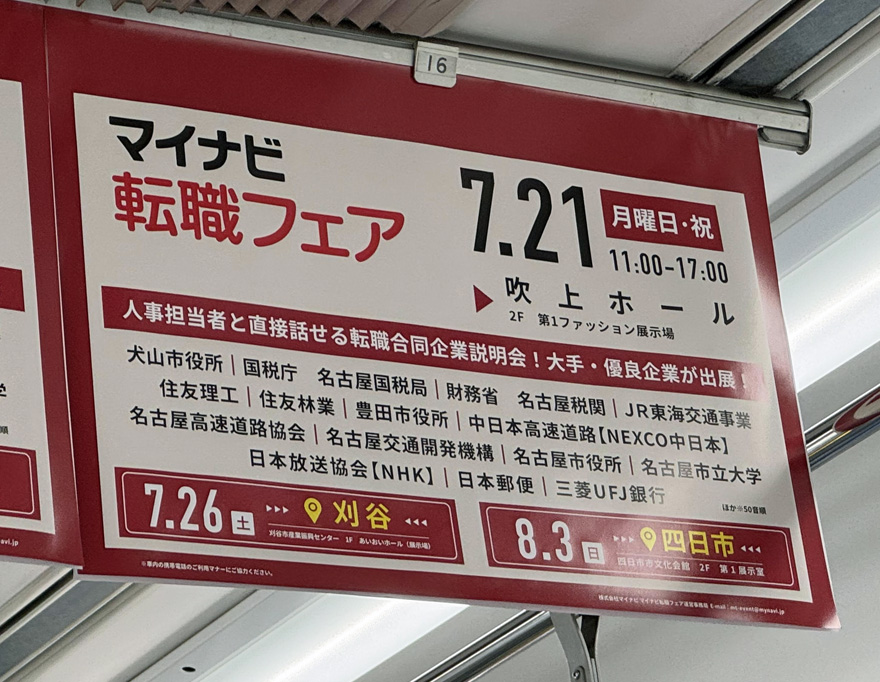

高野登氏 講演会 中刷り広告

中刷り広告