テレビで時代劇をみていて、時計が無かった時代に、どうやって時間を計っていたんだろうという疑問が湧きました。

日中は日時計で計測していたと思いますが、夜はどうやって計ったのかな?

日中でも夜でも雨が降ったらどうするの・・・?

ということで調べました。

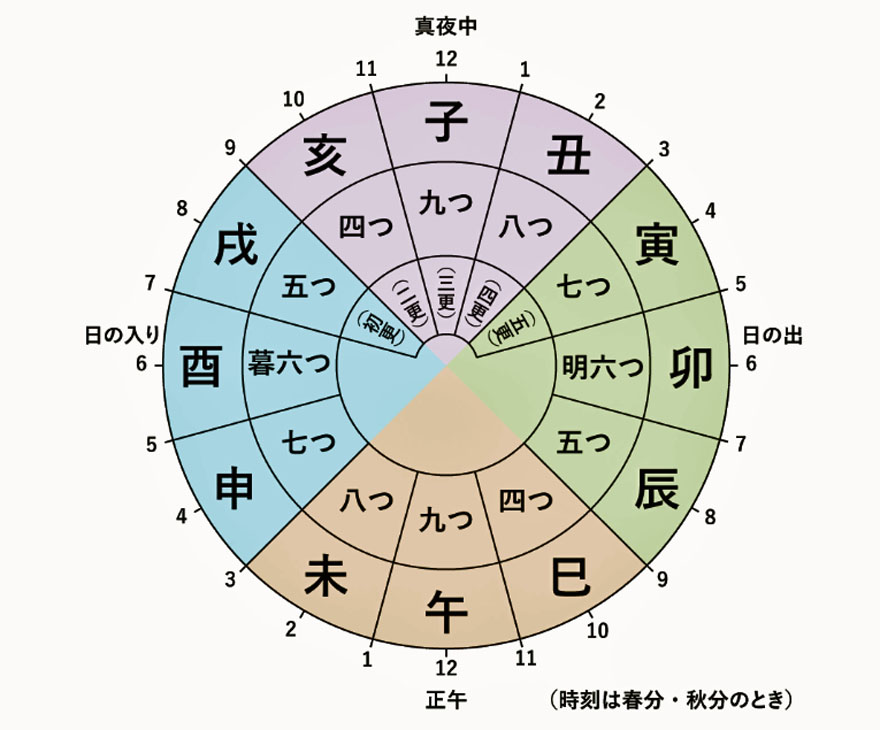

写真は江戸時代の時刻表ですが、「丑三つ時」(うしみつどき)というのは1時から3時の間なんですね。

どれくらいの誤差があったのかも調べてみましたが、1~2時間の誤差は許容範囲だったそうです。

なるほど・・・・。

・・・・・・・・・

主に日時計や水時計を使って時間を測り、昼夜の長さを6等分した「一刻」という単位で時間を表し、時の鐘で時刻を知らせていた。

日時計

棒や石の柱を地面に立て、太陽の影の動きで時間を知る。

水時計

水が一定の速度で流れ出す容器で、水面の高さで時間を測る。

生き物の習性

ニワトリが鳴く時間や、影の動きなどを参考に、時間を把握する。

江戸時代の時刻

江戸時代の時刻