テレビで時代劇をみていて、時計が無かった時代に、どうやって時間を計っていたんだろうという疑問が湧きました。

日中は日時計で計測していたと思いますが、夜はどうやって計ったのかな?

日中でも夜でも雨が降ったらどうするの・・・?

ということで調べました。

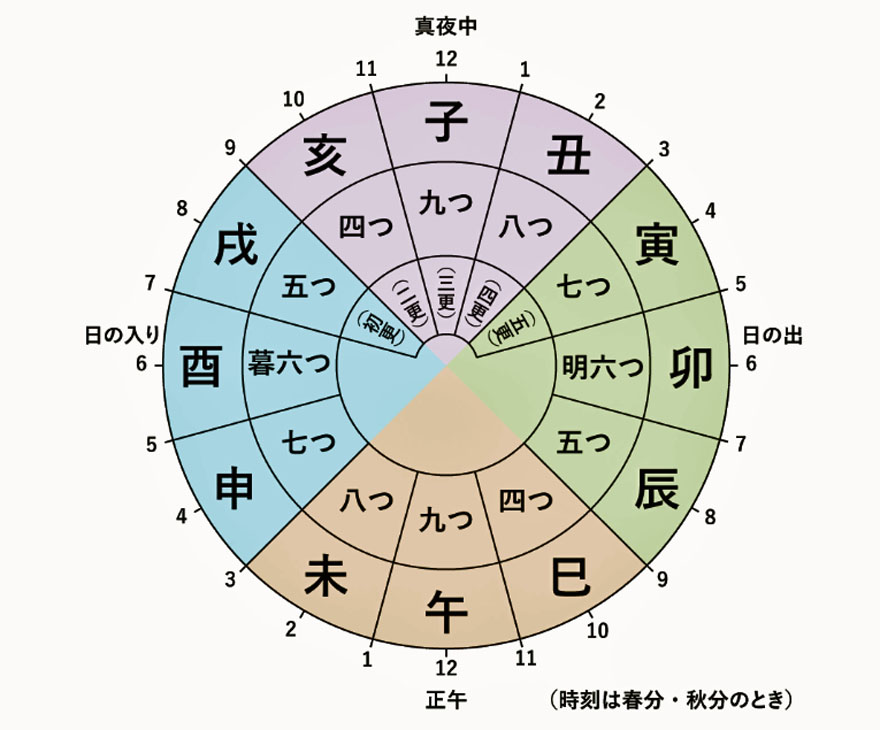

写真は江戸時代の時刻表ですが、「丑三つ時」(うしみつどき)というのは1時から3時の間なんですね。

どれくらいの誤差があったのかも調べてみましたが、1~2時間の誤差は許容範囲だったそうです。

なるほど・・・・。

・・・・・・・・・

主に日時計や水時計を使って時間を測り、昼夜の長さを6等分した「一刻」という単位で時間を表し、時の鐘で時刻を知らせていた。

日時計

棒や石の柱を地面に立て、太陽の影の動きで時間を知る。

水時計

水が一定の速度で流れ出す容器で、水面の高さで時間を測る。

生き物の習性

ニワトリが鳴く時間や、影の動きなどを参考に、時間を把握する。

江戸時代の時刻

江戸時代の時刻

コメント(4)

こんにちは。

江戸時代は時計がなくても、

そこそこ正確な時刻を把握していたのですね。

なんとなくすごいな~と思いました。

ぽちっ

僕も江戸時代の時刻はどうやって決めたんだろう・・・って疑問、

持ったことあります。

地球の地軸が23・4度傾いてることはわかてないけども

昼夜の長さが冬と夏でずいぶん違うって疑問は持ってたと思います。

でも、大雑把に12等分で不自由はなかったと思います。

「用心棒」って映画の中で時刻告げる半助という役人が

拍子木を持って「今何時頃かな」って感じで空を見上げる場面がありました。

まだ、ぜんまい時計も世に出てない時代。

逆に人の動きも、遅刻がなく

おおらかだったかもしれませんね。

おはようございます。

ブログから・画像から、1時から3時の間「丑三つ時」(うしみつどき)の意味を確認です。

今日も情報を有難う御座います。