本日は、2026年4月18日(土)に開催する弊社主催の第33回 社員勉強会のご案内です。

社員勉強会なので、営利目的ではありません。

多くの皆さまに元気になってもらいたいと思い一般公開しています。

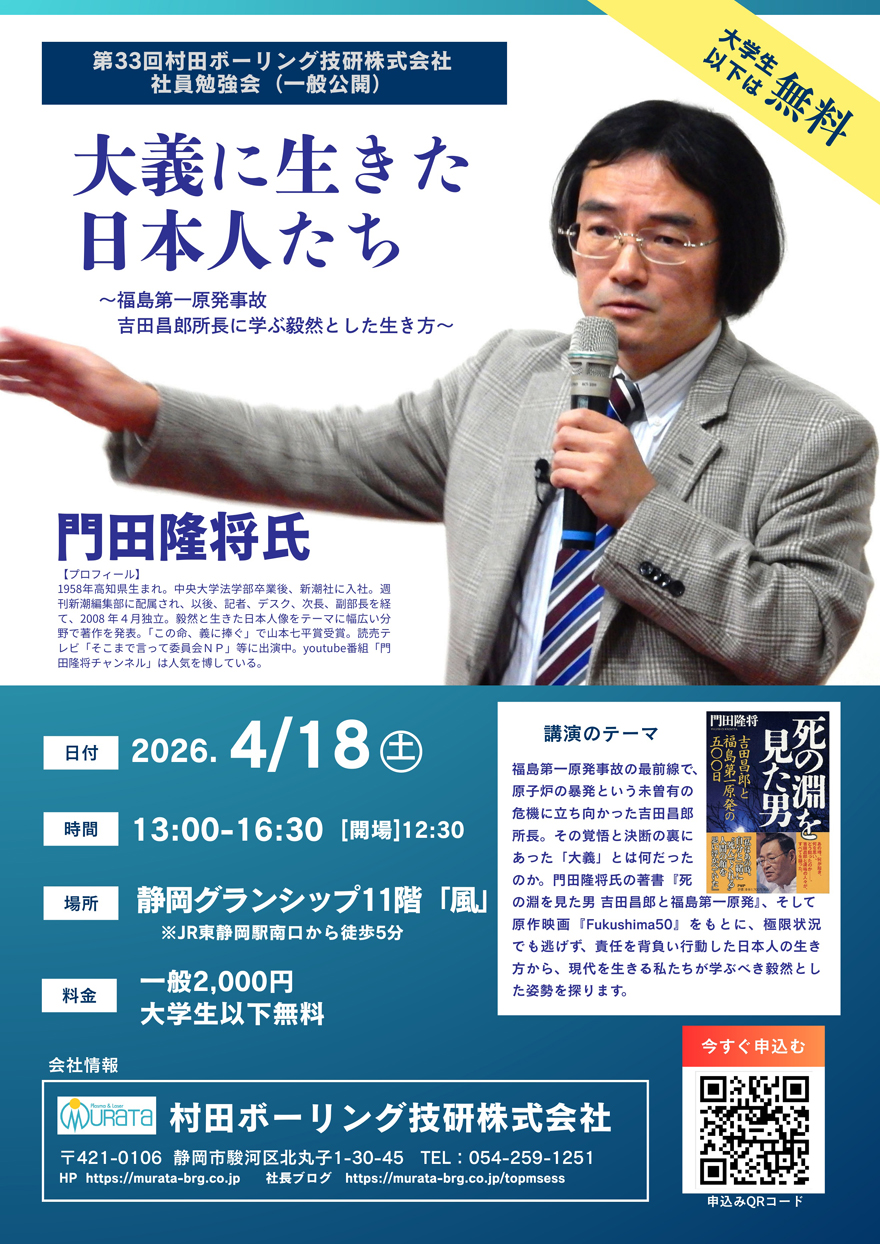

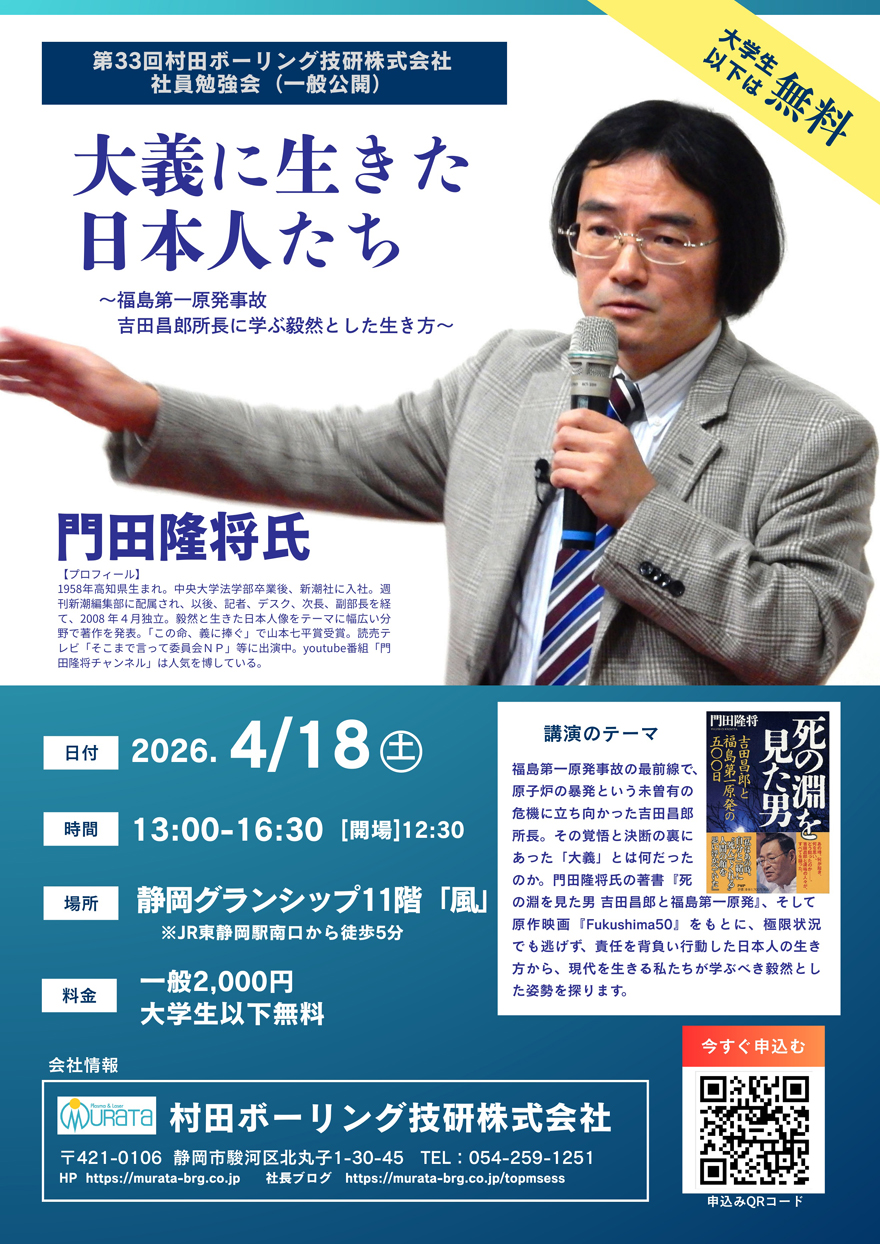

今回の講師は、作家・ジャーナリストとして多方面でご活躍の門田隆将(かどたりゅうしょう)氏をお迎えいたします。

門田氏は、新潮社での記者・デスク等の要職を経て独立後、「毅然と生きてきた日本人像」をテーマに数々の名著を発表されてきました。

『この命、義に捧ぐ』での山本七平賞受賞をはじめ、現在はテレビ番組『そこまで言って委員会NP』への出演や、YouTube『門田隆将チャンネル』でも絶大な人気を博していらっしゃいます。

今回の講演テーマは、「大義に生きた日本人たち 〜福島第一原発事故 吉田昌郎所長に学ぶ毅然とした生き方〜」です。

2011年3月、東日本大震災によって引き起こされた福島第一原発の全電源喪失。

圧力容器が設計上の限界(2倍)」に達して、格納容器がいつ爆発し、東日本が壊滅するかもしれない。

極限の恐怖の中で、命を懸けて現場に踏みとどまり、原子炉を守り抜いた人々がいました。

極限状態において、なぜ彼らは逃げずに責任を背負い、行動することができたのか?

その覚悟と決断の裏にあった「大義」とは一体何だったのか?

門田氏が当時の吉田昌郎所長への長時間インタビューを基に執筆された名著『死の淵を見た男』は、後に映画『Fukushima 50』としても公開され、多くの日本人の心を揺さぶりました。

現代を生きる私たちにとって、困難に立ち向かうための「毅然とした姿勢」とは何か。その答えを、門田氏のお話から共に探ってみたいと思います。

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

催事名:第33回 村田ボーリング技研株式会社 社員勉強会(一般公開)

講師:門田隆将 氏

開催日:2026年4月18日(土)

時間:13:00 ~ 16:30(開場 12:30)

会場:静岡グランシップ 11F 会議ホール「風」 (JR東静岡駅南口から徒歩5分)

料金:一般 2,000円 / 大学生以下 無料(すべて税込)

お申込み方法

以下のリンクよりお申し込みください。

https://x.gd/N6242

※ファックスによるお申し込みについては、近日中に弊社HPにて公開予定です。